這幾天午後天空就開始陰霾,落雨的雷聲,棒棒打在心頭上,接著來的滂沱大雨,洗滌了空氣中的悶熱。夜晚時,站在家中露台上,感受著涼涼的星空。夏夜吹起的晚風,捎回了多年前的記憶。

19歲那年,救國團辦了一個新聞研習營,簡稱新研會,由各大專院校新聞系所推薦學生參加,很榮幸的我成了世新印攝科推薦的學生。所有與會的學生在科技大學進行一周的課程,結業後可填寫十個救國團的活動,再依成績來分發梯隊去採訪,那時的學員都是各校菁英,如今很多都已成了主流媒體的主管,現在的名嘴之一尹乃菁當時就是同學之一,那時她還是個戴著大眼鏡的學生妹。

我分在新聞攝影組,班導師小魏在中時擔任攝影記者,長得英挺帥氣,頗得女學生喜愛,他也樂在其中,但在技術上就有些欠奉,暗房操作甚至不如我的標準,他選我當助教,幫同學上基礎暗房課,原本還妄想他會將當時人人心中的第一志願──金門戰鬥營分發給我。因為當時金門仍屬軍事管制重地,救國團頭一次辦活動,同學們各各都想去見證歷史。

做夢也沒想到,小魏居然把我分到最後志願,那是壓根沒人要去的──溪頭奧秘探險隊,而把最熱門的團隊都分給了女同學。這也就算了,結訓拍攝紀念照時,小魏還坐在中間擺出007龐德的pose,讓女同學們簇擁身後當成龐德女郎,還叫我來拍照,當下除了恨還覺得憤。只是萬萬沒想到,幾年後小魏竟成了我的頂頭上司,而他當時分派我去的冷門梯隊,卻意外讓我結識了初戀情人,命運真愛作弄人。

不久後,救國團總部耳聞我的實力不錯,結訓後委派給我一個特別任務。那年花東自行車長征隊也是頭一次開辦,救國團請來單車選手助陣,想請我記錄這趟首航活動,並特別委請軍方支援一台吉普車和司機供我派遣,當時我還是個不到20歲的學生,就能威風八面站在吉普車上,忽快忽慢的使喚司機,拍攝車隊馳聘在東海岸的壯闊畫面,想來還真是過癮,完全一吐被小魏作賤的怨氣。

寒假來臨,總部通知我去溪頭報到,由於救國團並不重視這個活動,所以並沒硬性叫我發稿,倒也讓我因此落得清閒。活動本身非常乏味,不外是錄鳥叫、蛙鳴,就是看看影片殺時間,學員們素質也都良莠不齊。女生造型多是半屏山,男生則是一堆鳳梨頭,對他門只能敬而遠之,永遠獨走一人在隊伍最後。

一天全體去鳳凰山健行時,我掛著墨鏡走在隊伍後面老遠,突然有兩個女生走到我旁邊打招呼,一個活潑開朗,身材高挑,留著時髦的短髮,叫小薇(某季姓女星的姐姐),另一個女生則是含蓄靦腆,略顯清瘦,留著波浪長髮,叫阿娟。她們很好奇我的身份,直問我為何總是走在最後,是不是工作人員?我笑笑不置可否,有一搭沒一搭的回應,沒一會兒她們大概覺得無趣,臨走前,小薇還丟下一句話:你穿皮衣又戴墨鏡喔,看起來太成熟,說難聽點是老氣!

接連幾天都會偶遇她們。那天之後我開始較在意穿著了,彼此碰面後也開始會攀談說笑了,這才知道她們倆是北部某商專的同班同學,趁寒假來參加救國團活動。

而救國團這組織,最厲害的就是搞離別晚會,一首《萍聚》唱過後,每個人都會一把鼻涕一把眼淚的互擁告別,鐵漢如我雖沒掉淚,但也被弄得離情依依。和小薇及阿娟互留電話及地址後,大家就分道揚鑣了。

之後我繼續待在溪頭,住了三個禮拜,四處矇混在不同的梯隊裡,但就沒再認識任何人了。

回台北後,和小薇、阿娟就一直保持書信的往來,平均一個星期一封信,這件事慢慢變成習慣,彼此間也從生澀的關係,成了無話不談的朋友,從生活、心情,聊到未來,小薇善於女性的撒嬌,言語常帶著曖昧,多半是她在發表心情,聊一些男女之間的問題,而阿娟生性保守,內斂沉穩,比較是我在分享一些自己的心情。當時雖然沒有女朋友,但其實心中已有心儀對像─秋(細節請見【關於愛情03】─秋天的滋味),另一方面已將所有熱情都投注在攝影上,無心也無力去談場真正的戀愛。

直到世新畢業前,和她們維持通信近兩年多,再加上過年過節的卡片,往來的信件量已可塞滿一整個紙箱,信中我時常會附上四處旅行所拍的照片,從來沒有寄過相同的照片給她們,送小薇的照片比較美麗,送阿娟的照片比較動人,雖然她們倆口頭不說,但從她們的信中都可感受到,她們對這友情之外的一些些感情,小薇會用暗示表達,阿娟則是用關心……

入伍前,我去淡水閉關寫小說,那是心情起伏最劇烈的三個月,阿娟在信中知道我的脆弱,有一天就她帶著三明治來淡水找我,我們在淡江大學漫步,談著正在寫的故事,也談起我心中的煎熬,阿娟就在旁當個沉默的聽眾,任我傾倒情緒。那天目送她離去時,她在我心中突然燃起一些感覺,只是時間逼得我,沒有辦法去凝視這感覺。

完成小說後,入伍前夕我去了一趟華西街,認識了苦難的小雨,介入了一段永難忘懷的生命之旅(細節請見【關於愛情06】─風中的花瓣),那段時間我脆弱敏感,人又受困在軍中無法脫身,時常會胡思亂想,很多朋友都沒再來信,小薇的信也明顯少了,只有阿娟還是不離不棄,時常寫信鼓勵我。她的信像精神糧食,撐起我僅存的信心,也讓我開始對她有些心動。

小雨離開華西街後失去了蹤影,我從擔心、焦慮到死心,到後來漸漸想完全忘記這件事情。那是一段很長的心路歷程。(細節請見【關於愛情06】─風中的花瓣)

之後,某天休假時,和阿娟見面吃晚餐,在她上公車要離去前,我突然脫口而出一句話。

我問她說:妳能否當我的女朋友?

只見她溫柔地望了我好久,接著才說:最近有人想和我交往,我已經答應那個人了。

於是我說:那我陪你坐公車回家。僅此一次,我們要忘記今天說的話,當個永遠的朋友。

從台北到樹林的公車上,我們一句話也沒說,各自看著窗外繽紛的夜色。

回到部隊後,心情很低落,我知道阿娟雖沒講,但她多年來都把我放在心中很重要的位置,我生日或過節時,她永遠不會忘記我。當我喜悅時,她是最愉快的聽眾,當我心情低落時,她始終在我身旁陪伴。我當時想,或許是自己太疏忽這份感情,讓她等得太久了!

我很清楚,今後可能連朋友也不會是了,因為不想再去打擾她了,怕造成她的困擾。

之後的一個月,我都沒和阿娟連絡,也沒再寫信。直到一天接到她打到部隊的電話,想約我出來走走,那天她笑得很燦爛也很開心,認識那麼久以來始終覺得她是一個含蓄的女生,很多情緒都放心底,很少有這麼開心過。

隔了兩個星期換我打電話約她,她欣然答應,見面之後忍不住問她,之前那個男生的事,她說在我向她表白後,她就婉拒了那男生,只是一直沒機會跟我說。於是,從那天起,我們就正式交往了,彼此都是對方第一個交往的對象。

我在海防服役,一個月只有三天假,時間對我們非常珍貴,我們會相約到處去走,拉拉山、埔心牧場、金山海邊、基隆忘憂谷、野柳、礁溪……都遍佈了我們的足跡。很多時候,她看我背了一大包相機,都會來幫我一肩背起,她那瘦弱的身軀都壓彎了還直笑說不重。

農曆過年,我在部隊留守,睡醒時不留神閃到腰,連長叫我回家休養,哪知坐車回台北後,連站都站不直,阿娟到車站等我,立即用她那嬌瘦的身體,撐起我70幾公斤的體重,在街頭一家家找著醫院。哪知過年期間所有診所都休息,她額頭的汗一顆顆冒出來,依然堅持找到一間接骨診所,看著她汗流浹背,心很疼也很暖。

當兵那段期間雖然聚少離多,但我們的感情很好。有一次她生日,晚上要打電話給她,但海防哨的軍用電話會留紀錄不能打,而哨所地處荒郊野外的海邊,四面荒涼毫無民宅,只能懇求哨長給我一小時的時間,讓我到兩公里外的街上去打話。記得那天我在暗無天日的雜草中狂奔,忍著瓊麻刺腳的痛楚,氣喘吁吁來到遙遠電話亭,當電話撥通傳來她的聲音時,我一句生日快樂,換得她開心的笑聲,那時甚麼苦都沒了。回程時才發覺夜原來那麼黑,都快看不見路了,剛剛是怎麼走過來的...

那段時間是我們最快樂,也是最甜蜜的一段時光……

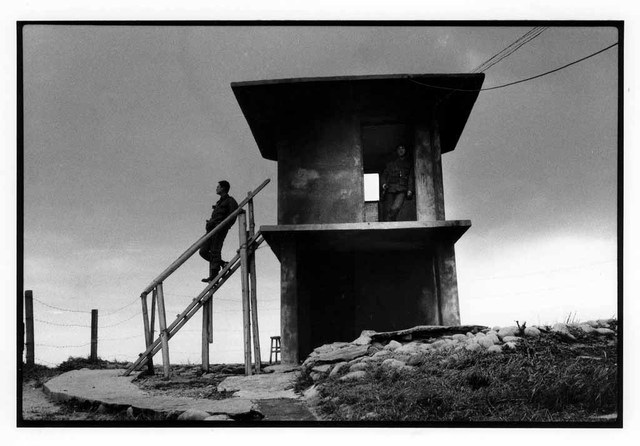

(這張照片是我與阿娟交往初期拍的照片)

退伍後我到一家小報當攝影記者,阿娟也從專科畢業,到某大知名企業去當會計,她公司規定要住宿,而宿舍離我家很近,因此她常會來我家,由於她乖巧懂事,深得我父母親的喜愛,早把她當一家人看待。媽媽一生唯一一次出國去日本玩,都會準備她的禮物,而直至媽媽過世,阿娟是她唯一見過的女友。

出了社會一年後,在記者行業見到了許多五光十色的人,心變盲了也開始野了,對阿娟的感情也起了變化,以前她的優點似乎慢慢變成缺點,開始嫌她不夠落落大方,也嫌她穿著不夠時髦。眼中看到的儘是一些嬌媚的都會女子,也慢慢疏忽了感情,將重心放在工作上,假日找藉口推託出遊,長假則是自己背著相機去拍照,逢年過節更獨自一人身處偏遠的部落。雖然如此,但仍每天和阿娟保持一通電話,從未曾間斷,我一度以為這樣應該就夠了。

慢慢的,我發覺阿娟越來越不開心,她對我說,無論是生日、情人節、中秋節、農曆過年都是她自己一個人過,我人都在異鄉,她知道我愛攝影更甚於她,她都可以體諒,但只希望我能否留一兩個日子給她。

她的話讓我驚醒。原來自己和她已有很大的距離,她是那樣的不開心。但我思考的不是去彌補這落差,而是我發覺自己心已質變,這樣下去阿娟會更加痛苦,應該到了結束這關係的時候了。短期內固然會很痛,但像阿娟這麼良善的女生,一定可以找到比我更珍惜她的人,她不應該被冷落,不應癡心的盼著我,於是心底便醞釀著分手的議題與時機。

只是每次見到她那靦腆的笑容,她是那麼全心全意的對待我,讓我似乎怎樣都開不了口,一次次的將嘴邊的話吞回去。

在立法院採訪時,我喜歡上一個委員的女助理,她時髦幹練,有著濃厚的文藝氣質。而我也感覺她似乎對我有好感,常會有意無意接近我,但我一直遲遲沒去認識她,因為那時阿娟還是我的女朋友。只是我將這事悶在心理,久了越悶脾氣越壞,那半年的日子,阿娟忍受了我很多無名火。

阿娟見我心情日漸低落,便約我去公園散心。

她挽著我的手,對我說:你有甚麼事情就說出來,不要悶在心裡,不要當我是你的女朋友,當我是以前常通信時的朋友,那時我們無話不聊,你都會將心底話告訴我啊!

我低沉的說:有些可以說,但這件事真的不能說。

她於是接著說:認識你這麼多年了,只要真正會讓你開心的,我都會支持你,那我來猜猜看好了,是不是你心中有喜歡的人啦?

我看了她的臉,征了一下,只見她還是溫柔的笑著。

我則回答說:對!沒錯。

她拉著我,坐回公園旁的石凳上,對我說:你慢慢說給我聽,我來幫你想辦法!

我當時竟一五一十的將暗戀立法院那女助理的事全說出來,她聽完後拍拍我的背說:你是男生耶,對女生要主動一些,女生都會比較害羞嘛!像你那麼有才華,她一定會喜歡你。

聊完後我們站在公車站牌,我陪她等公車,看著她等車的背影,猜著她的心。自從我們交往前陪她搭過一次公車回家後,就再沒送過她回家了。當時總推拖說沒有機車不方便,後來買了機車,也還是一次也沒送過她回家。只有一次她突得知她阿嬤過世那天,那是她唯一一次請求我載她回家。

正當我想得出神的時候,突然間聽見微弱的低泣,摸著她的背,慢慢將她身體轉正,才發現她臉上流滿淚水。

她邊哭邊抽噎的說:從認識你以來我就崇拜你,真心希望你過個好,也希望你能快樂,我做任何事都只想無條件的去幫你,默默支持你,卻忘記這也是我的事。

然後就見她失聲的蹲在地上大哭:為什麼會是我……

分手後,我忍著不打電話給她,她也盡量不再打給我。只有一次她喝了酒,打電話來給我卻不說一語,話筒裡傳來她的哭聲,無論我怎麼叫,她都不回應。幾天後,我在家中信箱收到了一本才剛剛創刊的攝影家雜誌,裡面還夾著一張紙條,上面寫著:「剛剛去書店,看見這本書,我想你一定會喜歡,忍不住掏出身上全部的錢買來送你,我連坐公車的回家的錢都沒有,只能走路回家,但我就是忍不住,沒辦法不對你好!」

(這本1992年出版的攝影家雜誌就是當年阿娟送給我的。)

我捧著書,愣在當下,好久好久。我不知阿娟是何時送這本書來我家,我也不知道她離開多久了。我只知道,從我家到她樹林的家,走路起碼要兩個小時……

事隔半年後,也是像現在的一個夏夜,晚風徐徐吹來。我坐在公園的板凳上,拿著阿娟寄給我的包裹,裡面是一封封我曾經寫給她的信,她把那些信影印寄給我。大部分是我當兵時寫給她的情書,字字讀來宛如錐心之痛,寫信的當下我是那麼堅信這段愛情,對她那樣用心呵護。但現在的自己,心已迷路不知歸途。

而阿娟的態度自始至終都沒改變,永遠默默地支持我。我就像是她的天,覆蓋了她全部的喜怒哀樂。

和阿娟分手後我依然沒和立院的女助理認識,那只是騙自己去提分手的藉口。

我想起她弟弟在我們分手後兩個月後,告訴我說,他姐姐為了忍住不再打電話給我,用膠帶將電話層層綑死,克制自己想打電話給我的心,也為了怕我這樣離去會牽掛,所以堅持不讓我知道她的消息。但她卻常常深夜抱著電話痛哭……

電話曾經是我對她唯一的牽掛,分手前一年她生日時,我人在中部的小鄉間,丟她一人獨過生日。事隔一年後,就在她生日的前幾天,我們卻分手了。依然沒有陪到她。

不知自己是否太殘忍,像阿娟這樣良善的女孩,值得真心來疼愛,只可惜我沒做到,卻反而在她心底留下一道深深的傷。

十六年後的這個夏夜,山上吹起熟悉的晚風,帶回了我這段清晰的初戀,歲月讓我領悟了一個愛人的詞彙,就是犧牲。

(攝影‧文字/陳建仲)

- Jun 30 Mon 2008 21:52

關於愛情04--夏 夜

全站熱搜

留言列表

留言列表

發表留言

留言列表

留言列表